樽は日本の文化です。木肌のままの美しさとともに容器としての素晴らしさをぜひ知ってください。

和樽の奥深さに魅せられて

日本一の酒どころ灘五郷には酒造業にかかわる職人たちが大勢います。杜氏のように酒そのものを作りだす人はもちろん、その容器を作る人、運ぶ人・・・いろんな専門の人がいて、成り立っています。

容器作りと一口にいっても、ガラスの瓶もあれば木の樽もあります。樽だけでも「酒樽業」「木取業(材料を酒樽業に供給)」「輪竹業(タガを作る)」と実にさまざまな職種に分かれています。

私はもとは、木箱職人でした。清酒やビールの瓶を入れる木箱を作るのです。プラスチックの通函箱が主流となりだしたころに、うちの樽職人さんの技をじっくり目にする機会があり、その手さばき、仕事ぶりに感銘を受けました。

以来、樽一筋。箍屋や蓋屋といった専門業者も廃業していき、樽屋もいまや全国で数社。西宮でも当社一社しか残っていません。

毎日工場の見世に座り、木をしごき、竹をたばね、樽を作り続けてきました。かつて「手品師のようだ」と唖然として見つめていた先輩職人さんの技も身に付けることができました。

長年素手で竹をたばねてきたために節くれだった手を見ては、伝統を受け継いできた責任と誇りをかみしめています。

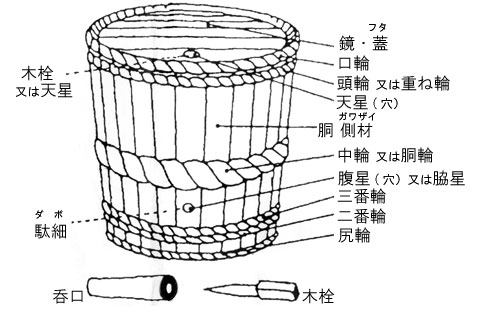

樽の名称

破竹の勢い

竹店

ここで樽の箍(たが)につかう輪竹を削っている。竹の根本を十文字に割る。この節の部分をとり、そしてまた白い肉の部分をとり、角を丸くして輪をつくる。職人8人で1日に500~600樽分の輪竹をつくった。早朝3時頃から仕事を始め、ものすごく早かったらしい。「破竹の勢い」という言葉はここから生まれた。

ふるさとの思い出写真集 明治・大正・昭和 西宮より。

箍(たが)が外れる

みなさんよく耳にされる言い回しですね。緊張や束縛がなくなって締まりがないことを指す言葉ですが、この「たが」というのは樽の用語です。箍とは樽を締める竹輪のことです。

このほかにも、ゆるんだ規律や心持を引き締めることを「たがをしめる」などと表現します。